10/15

Fri

2010

商会合トレII:10-1~10-9

合トレ工原III:6-4~6-5, 9-5

原計は差額原価分析がやはり難しいなあ・・・。設備投資の意思決定も捨てる訳にはいかし、本当に時間が足りなさすぎる。連結終えて、今日からCFの勉強に入った。

社債の合トレの問題全て落としてしまった。・・・んだが、ちょっと過去の会計学の傾向を調べて別エントリーにらまとめたが、とりあえず126回の会計学で社債が出る可能性は低そうだ。あと、苦手な特殊商品売買とデリバティブと引当金も本当に近年の会計学での出題実績が薄いんだよな。今126回の会計学を予想するとしたら、計算や仕訳には退職給付、C/S、工事契約が有望っぽい。特商・デリバティブは最近出てないからこそ大穴で。

合トレ工原III:6-4~6-5, 9-5

原計は差額原価分析がやはり難しいなあ・・・。設備投資の意思決定も捨てる訳にはいかし、本当に時間が足りなさすぎる。連結終えて、今日からCFの勉強に入った。

社債の合トレの問題全て落としてしまった。・・・んだが、ちょっと過去の会計学の傾向を調べて別エントリーにらまとめたが、とりあえず126回の会計学で社債が出る可能性は低そうだ。あと、苦手な特殊商品売買とデリバティブと引当金も本当に近年の会計学での出題実績が薄いんだよな。今126回の会計学を予想するとしたら、計算や仕訳には退職給付、C/S、工事契約が有望っぽい。特商・デリバティブは最近出てないからこそ大穴で。

- 社債の償却原価法は、借方は社債利息もしくは支払利息で。割増発行の場合、△になるので貸方は社債利息を使わないなら受取利息。

- 利払い日が半年ごとの場合、利息法では2回償却があるが、定額法は期末だけである。

- 社債発行費を償却する場合、正味の手取金の実行利子率とクーポン利子率の差額を、正味の手取金に基づく社債金額に足していく。

- 社債を抽選償還する場合、級数法みたいに償却できる。

- 最小二乗法でも正常操業圏に無いデータは省く。

PR

10/12

Tue

2010

合トレ商会II:5-8~5-11, 6-1~6-4, 7-1~7-5

合トレ商会III:8-3~8-5

合トレ工原II:5-5~5-8

TACの合格テキストと合格トレーニングの内容は概ね満足しているものの、テキストでは設例の解答用紙がないこと、そしてトレーニングでたまに問題文に何の勘定科目を使用するのか指示がなかったり、そもそもの問題文の日本語がおかしいのがある。例えば、「X4年度における鉱業権の償却費は、生産高比例法によれば○○○であり、利息を建物の取得原価に参入した場合の減価償却費は、●●●である。」という一文があるが、実は●●●は建物の減価償却費を求めさせるらしい。

ところで少し前に購入しているこの本だが、かなり良い感じ。計算どころか図を書く必要な問題も多くて電車の中で全て確認できるとまではいかないが、商簿の広い範囲の復習を一気にできるのがポイント。また、求職活動で電車に乗る機会が増えたらこれを更に活用することなると思う。

合トレ商会III:8-3~8-5

合トレ工原II:5-5~5-8

TACの合格テキストと合格トレーニングの内容は概ね満足しているものの、テキストでは設例の解答用紙がないこと、そしてトレーニングでたまに問題文に何の勘定科目を使用するのか指示がなかったり、そもそもの問題文の日本語がおかしいのがある。例えば、「X4年度における鉱業権の償却費は、生産高比例法によれば○○○であり、利息を建物の取得原価に参入した場合の減価償却費は、●●●である。」という一文があるが、実は●●●は建物の減価償却費を求めさせるらしい。

ところで少し前に購入しているこの本だが、かなり良い感じ。計算どころか図を書く必要な問題も多くて電車の中で全て確認できるとまではいかないが、商簿の広い範囲の復習を一気にできるのがポイント。また、求職活動で電車に乗る機会が増えたらこれを更に活用することなると思う。

10/11

Mon

2010

進まない

商会合トレII:5-1~5-7

工原合トレII:5-4

工原合トレIII:9-3~9-8 (9-5スキップ)

エロ動画探したり、寝たりして勉強が進まない。幸い明日も明後日もオフだから挽回はできるかもしれんけど・・・。本当にあと1ヶ月と1週間少ししかないのかよ。

工原合トレII:5-4

工原合トレIII:9-3~9-8 (9-5スキップ)

エロ動画探したり、寝たりして勉強が進まない。幸い明日も明後日もオフだから挽回はできるかもしれんけど・・・。本当にあと1ヶ月と1週間少ししかないのかよ。

- ファイナンス・リースの所有権移転条項が無い場合、

①減価償却は、残存価額無しとみなして、リース期間で割る。

②取得価額(リース債務)は、貸手の購入価額が明らかでも、リース料総額の割引現在価値の方が低ければそっちを選択する。 - 年金原価係数が与えられてるとき、計算は差額でやること(そのため、端数処理について指示がないことがある)

- 年4%で半年複利で5回払いの場合、2%の20回払いと考える。

10/10

Sun

2010

2010年10月10日

合トレ商会II:4-26~4-33 (4-30と4-31スキップ)

合トレ工原II:5-1~5-3

合トレ工原III:9-1~9-2

125回会計学 (8/12)

096回 原価計算 (19/25)

111回 原価計算 (21/25)

116回 原価計算 (23/25)

苦手だった予算実績差異分析、過去問解いてみたら111回と116回は簡単だった。というか116回は冗談抜きでマジで簡単すぎて25点取れるかと思ったら、実際営業利益を落としてもうた。合トレに数値変えただけのが掲載されている096回は逆にボロボロ落とした。計算ミス防止のため、資料や答案を比較して矛盾点がないか探せるように、簡単な損益計算書や比較損益計算書を面倒でも自分で作成するべきかも。ただそれよりも96回で間違えた部分は、標準原価に対する根本的な理解が関係しているだけに致命的になりかねない。

例の250%償却法を扱う125回の問題は、償却率自体は普通にできた。それよりも減損発生前の簿価を出すという題意を見落として、減価償却してからの簿価なのか、減価償却する前の簿価なのか苦しんだり無駄なことをした。この問題、20年を超える場合の割引前CFの計算や、保証償却費など実はかなり高度なことまで聞いているんだよな。

合トレ工原II:5-1~5-3

合トレ工原III:9-1~9-2

125回会計学 (8/12)

096回 原価計算 (19/25)

111回 原価計算 (21/25)

116回 原価計算 (23/25)

苦手だった予算実績差異分析、過去問解いてみたら111回と116回は簡単だった。というか116回は冗談抜きでマジで簡単すぎて25点取れるかと思ったら、実際営業利益を落としてもうた。合トレに数値変えただけのが掲載されている096回は逆にボロボロ落とした。計算ミス防止のため、資料や答案を比較して矛盾点がないか探せるように、簡単な損益計算書や比較損益計算書を面倒でも自分で作成するべきかも。ただそれよりも96回で間違えた部分は、標準原価に対する根本的な理解が関係しているだけに致命的になりかねない。

例の250%償却法を扱う125回の問題は、償却率自体は普通にできた。それよりも減損発生前の簿価を出すという題意を見落として、減価償却してからの簿価なのか、減価償却する前の簿価なのか苦しんだり無駄なことをした。この問題、20年を超える場合の割引前CFの計算や、保証償却費など実はかなり高度なことまで聞いているんだよな。

- 減損会計は、帳簿価額が割引前将来CFより高い場合に認識し、正味売却価額か将来CF現在価値(使用価値)のどちらか高いほうを控除する。

- 減損損失累計額も減価償却のときは控除する。

- 連産品で、最終製品の市価しかなく、分離点の市価が不明の場合、個別費用などを排除した額で決定する。

10/09

Sat

2010

商会合トレII:4-19~4-25

商会合トレIII:8-1~8-2

工原合トレIII:8-8~8-11, 9-1~9-2

商会の勉強が苦痛で仕方ない。早く工原や連結をやりたい。125回で減価償却と減損でたし、有形固定資産出るならリースか資産除去債務だと思うから、減価償却なんかやりたくないんだが・・・。ただ2年連続標準原価計算と設備投資の意思決定が出ているしなぁ。資本的支出したときの減価償却が単純に計算したらあかんらしいが、ふと思い出したら、簿記2級で異様に合格率が低かった回(107回)って確かこういう問題が出なかったけ? こんな1級ですら引っかかるようなことを2級でだすんかいと。

んで連結も貸倒引当金の処理とか一番難しい部分の復習にさしかかっていてきつい。

商会合トレIII:8-1~8-2

工原合トレIII:8-8~8-11, 9-1~9-2

商会の勉強が苦痛で仕方ない。早く工原や連結をやりたい。125回で減価償却と減損でたし、有形固定資産出るならリースか資産除去債務だと思うから、減価償却なんかやりたくないんだが・・・。ただ2年連続標準原価計算と設備投資の意思決定が出ているしなぁ。資本的支出したときの減価償却が単純に計算したらあかんらしいが、ふと思い出したら、簿記2級で異様に合格率が低かった回(107回)って確かこういう問題が出なかったけ? こんな1級ですら引っかかるようなことを2級でだすんかいと。

んで連結も貸倒引当金の処理とか一番難しい部分の復習にさしかかっていてきつい。

- 建物を圧縮したら「建物圧縮損」

- 投下資本回転率=売上/資本

10/08

Fri

2010

合トレ商会II:4-18~

合トレ商会III:7-4~7-5

号トレ工原III:8-4~8-7

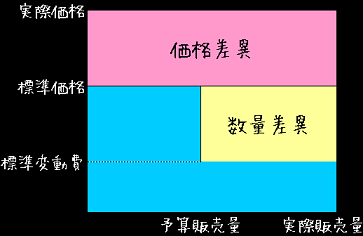

TACの合格テキストだと、予算実績差異分析では差異分析のボックスの書き方を変えさせるのだが、俺は逢えて普通の書き方をしている。その差異が有利か不利かは、随時判断して△と+を数値の前につけていけば済むとと思っている。んだが、この方法だと純額分析の図が書けなくて困っていたのだが、今日になって書いてみたら実はあっさり描けた。

んで、この図をみて思ったのだが、直接原価計算における純額分析というのは、要は数量差異は貢献利益だ けで計算しようってことなんだろうと思う。売上での数量差異と、変動売上原価での数量差異を合体させているのだろう。・・・んなら、全部原価計算においては何を意味するんだ? そして、販売量と生産量が違う場合は本当にこれでいいのか?まあ、ともかく市場占拠率差異なども普通にこの図で描けるので問題なし。

持分変動差額は損計算書のどこに書くんだろう?と思ったが、なんかこれ会計士の論点っぽいな・・・。連結時の子会社株式売却の少数株主持分は、売却時の子会社の純資産の時価で計算する模様。このあたりは難しい。

合トレ商会III:7-4~7-5

号トレ工原III:8-4~8-7

TACの合格テキストだと、予算実績差異分析では差異分析のボックスの書き方を変えさせるのだが、俺は逢えて普通の書き方をしている。その差異が有利か不利かは、随時判断して△と+を数値の前につけていけば済むとと思っている。んだが、この方法だと純額分析の図が書けなくて困っていたのだが、今日になって書いてみたら実はあっさり描けた。

んで、この図をみて思ったのだが、直接原価計算における純額分析というのは、要は数量差異は貢献利益だ けで計算しようってことなんだろうと思う。売上での数量差異と、変動売上原価での数量差異を合体させているのだろう。・・・んなら、全部原価計算においては何を意味するんだ? そして、販売量と生産量が違う場合は本当にこれでいいのか?まあ、ともかく市場占拠率差異なども普通にこの図で描けるので問題なし。

持分変動差額は損計算書のどこに書くんだろう?と思ったが、なんかこれ会計士の論点っぽいな・・・。連結時の子会社株式売却の少数株主持分は、売却時の子会社の純資産の時価で計算する模様。このあたりは難しい。

- 保険差損なんて科目はない。「火災損失」

- 直接原価計算だと操業度差異はでない。つか当たり前。

リンク

プロフィール

HN:

ゴミ

性別:

男性

職業:

ニート→派遣社員→無職

自己紹介:

大学1浪1留で卒業し約1年ニート。

その後派遣で働き始めて公務員試験受けるも4年連続で落ちて年齢オーバーで撤退することに。人生が本格的に詰んでいる人間のゴミ。

その後派遣で働き始めて公務員試験受けるも4年連続で落ちて年齢オーバーで撤退することに。人生が本格的に詰んでいる人間のゴミ。

最新記事

(09/10)

(09/05)

(08/24)

(08/07)

(08/02)

(08/01)

(07/31)

(07/31)

(07/30)

(07/30)